大仏殿

さて、大仏殿の拝観時間になったので、参拝してみたいと思います。旅をした3月は、大仏殿に入れるのは8時からでした。

※4月~10月は7:30~17:30、11月〜3月は8:00~17:00

中門

大仏殿は江戸時代に再建されましたが、中門や廻廊が完成するのは大仏殿よりも更に30年かかったようです。

奈良時代、全国の国分寺を束ねた東大寺も江戸時代になると力が弱まり、再建に必要な木を集めるのに相当苦労しました。

江戸時代はただでさえ全国に大きな柱となる木がありませんでした。安土桃山時代から大きな城が次々に造られ、また豊臣秀吉が京の方広寺の大仏を造り、江戸時代になると木材は幕府が管理し、幕府が築く城や幕府と関係の深い寺社でないと大きな木は手に入れにくくなりました。

中門には兜跋毘沙門天(とばつびしゃもんてん)と持国天の像がありました。

こちらも向かい合っています。

兜跋毘沙門天(とばつ びしゃもんてん)は、天女の両手に支えられて立ち、二鬼を従えている特殊な毘沙門天のことをいうようです。

※兜跋(とばつ)とは西域のトルファンのこと

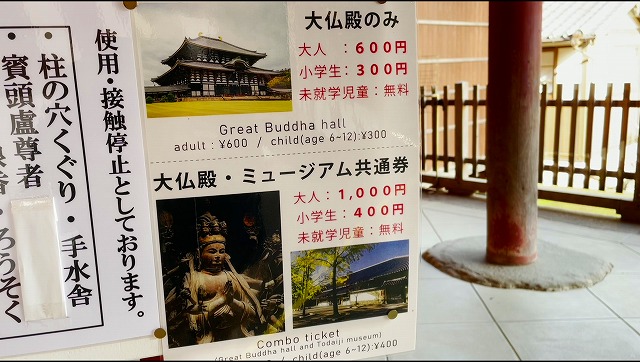

拝観料は600円。東大寺ミュージアムとの共通券が1,000円です。

大仏殿の外観

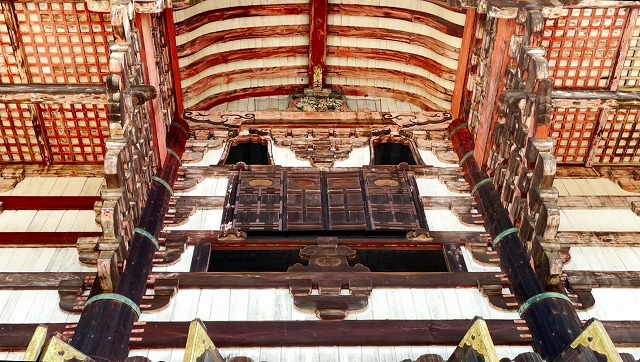

東大寺の大仏殿は1709年、江戸時代に再建された建物です。再建の際に大きな木を調達することができず、横幅が一回り小さくなり、奈良時代の創建時や鎌倉時代の再建時の3分の2の大きさになりました。

元々構造に無理があり瓦の重みで屋根が歪み、江戸時代の後期には柱を入れて屋根を支え、明治時代の後期に鉄骨で内部を補強し、さらに戦後に大修理を行い現在に至ります。

※1906年(明治39年)の大修理で大屋根を支える虹粱にイギリス製の鉄骨トラスが組み込まれている。

外から大仏さまのお顔を拝見できるようにした観相窓や、その上の唐破風は江戸時代の再建時に採用されたもので、江戸時代の意匠をみることができます。

※観相窓は一年に2回、大晦日から元旦にかけてと、8月15日の万燈供養会の夜に開けられる

大仏殿が再建された当時、東大寺よりも大きな大仏と大仏殿が京の方広寺にあり、東大寺は方広寺を手本ととして設計し、建築の意匠も方広寺のものを引き継いでいるのだそうです。

今では失われてしまった方広寺の大仏殿に興味のある人は、東大寺の大仏殿を観てみるのもいいのかもしれません。

※方広寺は幾度も再建・改修されたが、現在は石垣が残るのみとなっている

奈良時代、全国の国分寺を束ねた東大寺も江戸時代になると力が弱まり、1567年に焼けた大仏殿を1709年に再建するまで、142年もの期間を要しました。

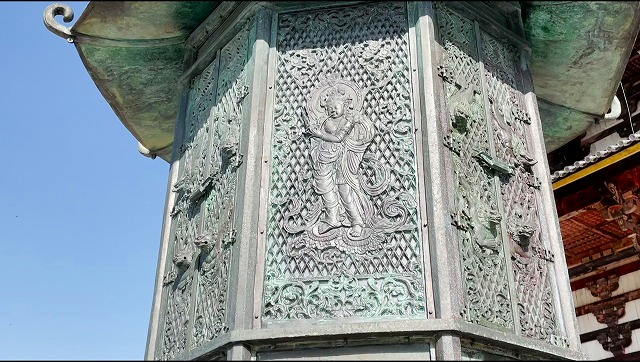

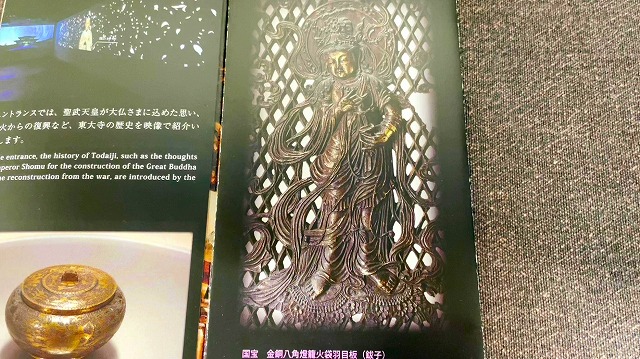

八角燈籠

大仏殿の前に建つこちらの八角燈籠は奈良時代の創建当初に造られたものです。二回の兵火を免れた貴重な遺産なので、大仏殿に入る前と出た後に観ておきたい燈籠です。

燈籠の四面には楽器を持つ音声菩薩(おんじょうぼさつ)が彫られていて、扉の四面には雲中を走る四頭の獅子が彫られています。全てが天平時代から残るものではなく、後の時代に修復のため取り替えられたものもありますが、天平時代の意匠や立体表現を楽しむことができます。

創建当初の羽板は東大寺ミュージアムで観ることができました。

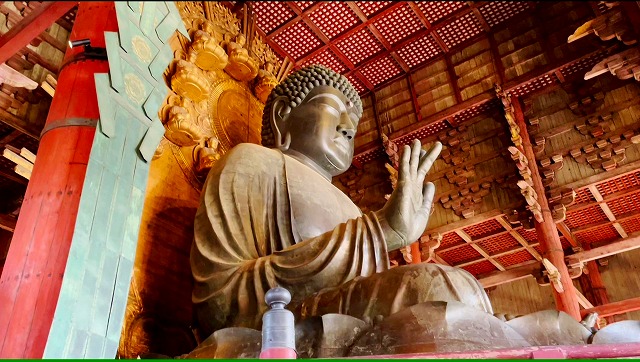

盧舎那仏像

さて、大仏殿の中に入ると奈良の大仏で知られる約15メートルの盧舎那仏像が目に入ってきます。

なぜこれほど大きな仏像が造られたかというと、華厳宗の教えでは盧舎那仏は広大な宇宙に広がる仏の世界を隅々まで照らす大きな存在だからです。

廬舎那仏は蓮華(れんげ)に座り、蓮華には千枚の蓮弁がありその一枚一枚に十億の世界があり、そのそれぞれに自らの化身である釈迦如来を遣わして光を当てるという、広大な宇宙論を説く華厳宗の教えを表しています。

※蓮弁:蓮の花の弁、花びら

実際は蓮弁は56枚なのですが、大半が奈良時代に造られたものが残っているので、こちらもよく観ておきたいものです。

台座の蓮弁はその多くが天平時代のものなので、こちらも観ておきたいところです。

蓮弁には華厳宗の説く世界観が刻まれています。

3つの世界が鏨(たがね)で彫られており、上段に廬舎那仏の化身である釈迦如来と二十二の菩薩が彫られ、中段は横線によって無色界・色界・欲界(よっかい)という、あらゆる生き物が生死の間に行き来する迷いの段階を表す三つの世界が彫られ、下段には百億世界を象徴する七つの須弥山(しゅみせん)が彫られています(『奈良の都』)。

※無色界は4、色界は7、欲界は14に細分されている

須弥山:世界の中心にそびえる山で、妙高山と訳されることもある

聖武天皇は廬舎那仏を東大寺に、蓮弁の釈迦如来を国分寺に、小千世界の釈迦を各地の寺院になぞらえ、仏の功徳と自身の権威を日本の隅々に及ぼそうとしたと言われています(『俯瞰CG・イラストでよくわかる日本の古寺』)。

東大寺が全国の国分寺の上に位置する所以(ゆえん)はここにあります。

大仏殿は先程紹介した大仏様が取り入れられているようです。

柱には板が巻かれていますが、これは太い大きな木を調達することができなかったため、木を強化しています。芯の周りに檜の板を巻き、太い釘で打ち付け、鉄のタガで締め付けて一体化しています。

再建された1700年辺りはただでさえ全国に大きな柱となる木がありませんでした。江戸時代前に大きな城が次々に造られ、また豊臣秀吉が京の方広寺の大仏を造ったため木材がなく、奈良時代の勢いを失っていた東大寺は必要な木を集めるのに相当苦労したと思われます。

後から知りましたが、柱と柱の間に架ける虹梁という太く長い梁はどうしても一本物で作らねばならないのですが、これは現在の宮城県の日向国で見つけることができたようです。

虹梁は大仏様の後ろから前にかけて二本伸びていますが、天井の奥になるので中からは見ることができません。えびの市の白鳥神社の境内で掘り倒されたようです。

盧舎那仏の向かって左には、虚空蔵菩薩(こくうぞうぼさつ)という、人々に知恵を与える菩薩が安置されています。

向かって右には如意輪観音(にょいりんかんのん)という人々のあらゆる願いを叶える菩薩が安置されています。

どちらとも江戸時代の再建時に造られたものですが、奈良時代の創建当初も同じ配置だったようです。

大仏殿では大仏さまの周りをぐるっと歩くことができます。

こちらは大仏殿の屋根に置かれている鴟尾の原寸大のレプリカのようです。名古屋城の金の鯱鉾よりも大きく、1.8トン近くあるようです。

鴟尾は奈良時代から重要な建物の棟に載せられ、魔除けや大棟の反りをより強調する目的があったとされています。その形の元となっているものは鳥とも魚ともいわれ、雷や台風といった建物にとって悪いものが天から降って来ないように置かれたとされています。

大仏様の真後ろの光背

後には奈良時代の東大寺の模型があります。

大仏殿が現在よりもどれくらい大きかったのか知れます。七重塔が東西に立っていますが、この塔はそれぞれの高さが100メートル近くあったというのですから驚きます。

※東寺の五重塔が54.8メートル、興福寺の五重塔が50.1メートル

※西塔は934年に雷火で焼失、東塔は1180年に兵火で焼失。

1227年に再建されるも1362年に雷火で再び焼失した。

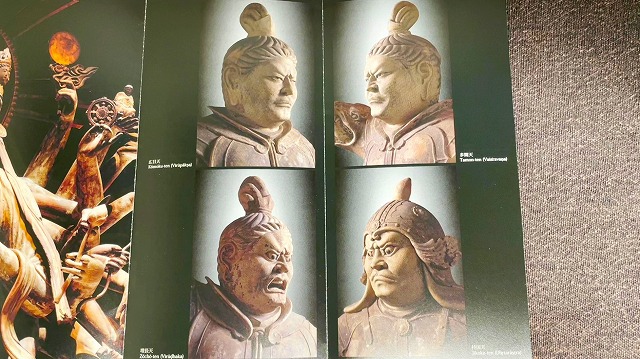

向かって廬舎那仏の左斜め後ろには、広目天(こうもくてん)の像が、右斜め後ろには多聞天の像があります。

江戸時代の再建の際に東西南北のそれぞれの方角を護る四天王が安置されましたが、現在、持国天(じこくてん)・増長天(ぞうちょうてん)は頭部のみが残っています。

こうしてみると、分担制でパーツを造りくっつけて造っていることがよく分かります。

ついでに、四天王像は御本尊の右手前から時計回りに持国天(東を守護)、増長天(南を守護)、広目天(西を守護)、多聞天(北を守護)という配置が一般的なのだそうです。

大仏殿の中は広く、大仏様の周りをぐるっと一周することができます。

現在よりももっと大きかった大仏殿の模型や再建の際の苦労などを解説したパネルもあるので、ゆっくり参拝するのがおすすめです。

大仏殿を出ると賓頭盧尊者(びんずるそんじゃ)の像があります。

釈迦の弟子だった賓頭盧(びんずる)の像をお堂の前に置き、体の痛い所を撫でると良くなる功徳があるとされる「なで仏」の風習が日本の各地にはあり、東大寺でもそれを観ることができます。

資金難や資材不足に悩まされた江戸時代の大仏殿の再建ですが、中門や廻廊が完成するのは大仏殿よりも更に30年の歳月がかかったようです。

当時は京都の方広寺の大仏があったので、東大寺の大仏は日本一の大きさではありませんでしたが、大仏殿が再建されたおかげで今、こうして日本一の大仏さまを観て、その歴史に触れることができます。

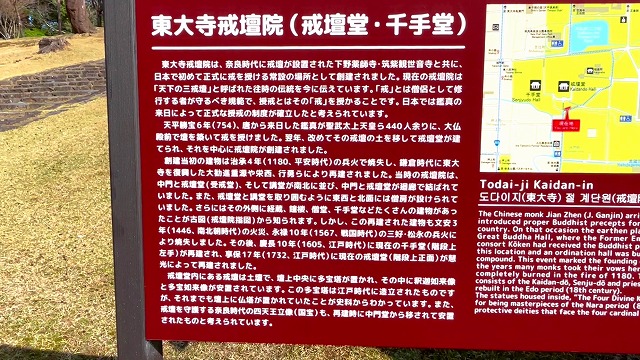

戒壇院戒壇堂

さて、大仏殿の後は転害門を観に行きます。大仏殿の北西の離れた場所にあります。

途中、戒壇院戒壇堂があります。鑑真の来日により日本にもたらされた戒律制度は東大寺で始まりました。天平勝宝6年(754年)のことです。

鑑真は東大寺で聖武天皇をはじめ約440人に戒律を授けましたが、当初は大仏殿の前の壇で行われ、翌年に現在の場所に戒壇堂が造られたことが解説されています。1180年治承4年の兵火で焼失した後、幾度も火災や兵火で焼失し、現代の建物は江戸時代に再建されたもののようです。

耐震工事のため開いていませんでしたが、お堂の中に安置されていた天平彫刻の傑作とされる国宝の(塑像の)四天王像は、東大寺ミュージアムで観ることができました。

先程の瓦土塀といい、こうした所を歩けるのも東大寺のよさです。東大寺の近くには世界遺産に登録されている興福寺や春日大社、元興寺があり、かつて氷を平城京に収めていた氷室神社もあります。日本庭園では依水園や吉城園もあり、いろいろな場所を観て回りたいと思うものですが、時間をとってゆっくりと東大寺を参拝したいものです。

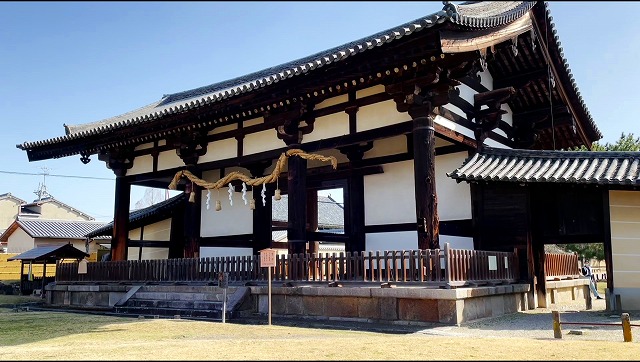

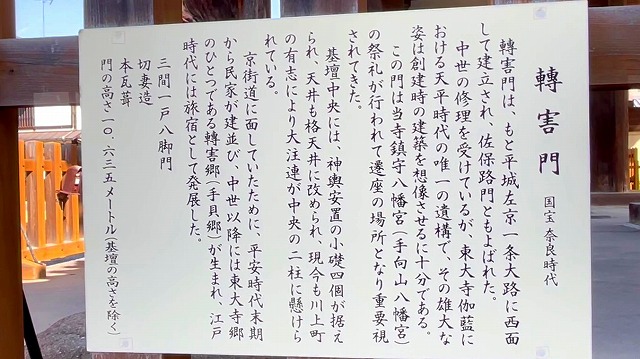

転害門(てがいもん)

大仏殿から歩くこと約10分、転害門が見えてきました。

東大寺には奈良時代に遡る建物が三棟ありますが、法華堂と正倉院とこちらの転害門がそれです。

※正確には、非公開の本坊経庫と手向山八幡宮宝庫も奈良時代の遺構

八足門(やつあしもん)で、奈良時代の門の造りを伝えています。

表側は鎌倉時代に改修された際に大仏様が一部用いられており、裏側は奈良時代当初の木材を用いた和様となっています。

表側は貫という柱を貫通させた横材や木をそのまま使った柱も見どころの一つです。

太陽の光に当たるように生えていた木を、その向きのまま柱にしていますが、奈良時代の大工さんが木の特性を生かしてこの門を建てたことが伺えます。

二度の兵火で焼失した中心伽藍から離れた場所に建っているため、転害門は奇跡的に残りました。

転害門には注連縄がかけられています。

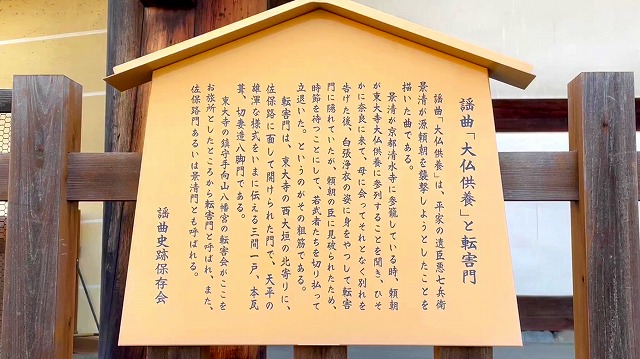

これは大仏建立の成就を願い宇佐八幡宮の分霊を迎えた際に、転害門が神様の通り道になったために注連縄がかけられたとされています。注連縄は現在も4年に一度新調され、秋分の日にかけ替えられているようです。

基壇の中央には神輿を安置するための石が据えられていて、天井は、後の時代に改められたようですが、格式の高い格天井になっています。

秋になると八幡さまを遷座して神楽を奉納する「転害会(てがいえ)」という行事が現在も行われているようです。

※遷座:神体、仏像などをよそへ移すこと

大仏建立の完成を願うために、また東大寺を守護するために、九州の宇佐八幡宮から神様が勧請されたとは、興味深いものです。

江戸時代までの神仏習合が当たり前だった時代は、寺院に神道の神さまを勧請することがあり、また神社に仏教の神を祀ることがありました。強力な神さまであれば必ずしも土着の神さまでなくてもいいとされ、逆に遠くの地域から勧請した方が強い力を発揮すると考えられていたふしもあったようです。

次回の動画でご紹介する春日大社も、遠く離れた東国の鹿島と香取から強力な戦(いくさ)の神さまを勧請しています。

宇佐八幡宮は戦(いくさ)の神であり仏教の守護神である八幡(はちまん)様を祀る神社で、現在日本で一番多い神社・八幡宮の総本宮です。

宇佐八幡宮から勧請された八幡様は、法華堂の南にある手向山八幡宮 (たむけやまはちまんぐう)に祀られています。旅の後で知ったのでこの時は行けませんでしたが、境内には奈良時代の遺構とされる校倉造の倉庫があり、東大寺を参拝する際は手向山八幡宮 (たむけやまはちまんぐう)に参拝するのもおすすめです。

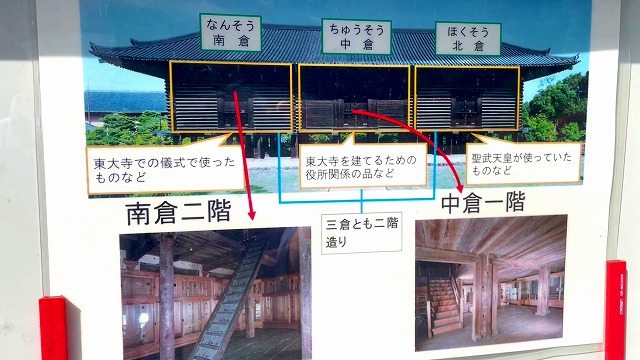

正倉院

さて、転害門を見た後は正倉院に向かいます。

正倉院は宮内庁の管轄で観れる時間が限られていて、土日は公開されていませんが、東大寺に来たからにはこちらも観ておきたい建物です。

※月曜~金曜の10:00~15:00のみの公開

正倉院は大仏殿が焼失した二度の兵火を免れ、火災や雷の被害、盗賊から千年以上もの長い間守られてきた世界遺産です。

鎌倉時代に雷が落ち、江戸時代には東大寺の僧が宝物を盗んで磔になり、また床下で貧しい者が焚き火をしたことが記録されています(『奈良の都』)。

正倉院にはあらゆる階層の人が使った物が残されている点にその価値があるとされ、天皇の遺品等の当時の最高級の品々だけでなく、東大寺で働く非正規の役人の衣服や道具も残されています。

3分の1が宝物、3分の1が東大寺で行われた法会で使われた道具類、残りの3分の1が写経生の文房具や衣類等と言われています。

正倉院には奈良時代の古文書が1万点以上ありますが、これは奈良時代の古文書の99%にあたるのだそうです(『若い人に語る奈良時代の歴史』)。正倉院が残っていなかったら、奈良時代のことは今よりももっと分かっていなかったでしょう。

日本史で習う有名な正倉院ですが、実際に目にするとその大きさに驚きます。

高さ14メートル、床下2.7メートル、奥行き9.4メートル、間口が33メートルもあります。

南倉(なんそう)中倉(ちゅうそう)北倉(ほくそう)の三つの部屋があり、二層になっています。

今では固有名詞となっている正倉院ですが、昔は役所やお寺の倉を正倉といい、珍しいものではありませんでした。

昔は校倉造りのおかげで保存状態がいいと言われていましたが、現在ではそれは関係なく、倉の中で一つ一つの容器に入れて保管したため保存状態がいいと言われています。

それにしてとよく千年以上もの長い間、自然災害だけでなく盗賊の手から守られてきたものです。それだけ東大寺の領地での秩序が厳しく保たれていたのでしょう。

ちなみに、毎年11月に奈良国立博物館で行われる正倉院展では、数千点収蔵されている宝物のうち、毎年数十点しかお目にかかれないので、一生のうちに全てを観ることはできないようです。

東大寺に参拝するのは三度目ですが、初めて正倉院を観ることができました。皆さんと機会があれば実物をご覧になるのを是非ともおすすめします。

東大寺ミュージアム

正倉院を観た後は東大寺ミュージアムに行きました。

東京芸大が制作した復元した執金剛神立像(しゅこんごうじんりゅうぞう)の模刻像が公開されていました。

奈良時代に使われていたであろう絵の具で再現されていて、当時はこういう色を使っていたのかと思わせる興味深い展示でした。

入り口にある大仏さまの手のひらのレプリカがあります。

以前は大仏殿の中にあった気がします。掌から指先まで約3メートルあるようです。

中の常設展では、法華堂に安置されていた日光・月光菩薩立像や東大寺ミュージアムのご本尊とされる千手観音菩薩立像、耐震化工事のため一時的に移されている戒壇堂の四天王立像を観ることができました。

奈良時代の傑作として名高い彫刻を間近で観ることができるので、こちらも是非ご覧になるのをおすすめします。

関連記事

関連記事

【小話】奈良時代 正倉院の価値 | 見知らぬ暮らしの一齣を (tabitsuzuri.com)

参考文献

青木和夫『日本の歴史3 奈良の都』中公文庫

寺崎保広『若い人に語る奈良時代の歴史』吉川弘文館(2013年)

島田裕巳『なぜ八幡神社が日本でいちばん多いのか』幻冬舎(2014年)

島田裕巳『神も仏も大好きな日本人』ちくま新書(2011年)

『俯瞰CG・イラストでよくわかる日本の古寺』学研ムック(2020年)

YouTube

YouTubeでもじっくり解説しています。どうぞご覧ください。

コメント