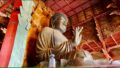

今回は「奈良の大仏」で知られる東大寺の大仏殿をご紹介します。東大寺は大仏殿以外にも見どころが多いので、2回に分けてじっくり紹介していきます。

記事が長いので、目次から興味のある所を選んで見ていただければと思います。旅をしたのは2022年の3月中旬です。

近鉄奈良駅から東大寺へ、奈良時代の名僧行基

近鉄奈良駅には行基の像があります。これから向かう東大寺と深い関わりのある人物なので、まずは行基について触れておきたいと思います。

奈良時代の名僧行基は、大仏建立の際に大勢の民衆を動員し東大寺の造営に大きく貢献し、その功績が認められ、朝廷から仏教界の最高位である「大僧正」の位を日本で初めて贈られた人物として知られています。

行基は民衆に仏の教えを説き、社会的弱者のための救済施設をつくり、道路をつくり、橋を架け、溜池を造り、灌漑を行い、多くの民衆のために活動しました。

当時は禁止されていた民衆に仏の教えを説くことをし、集団をつくって活動したので、朝廷から社会を乱しかねない危険な存在と警戒されました。しかし政府が行う土木事業に協力することでその誤解を解き、布教活動が認められ、大仏建立の際には協力を求められ、大いに期待に応えました。

※奈良時代の僧は公務員であり、国家のために祈り経典研究をするのが本文とされた

行基は生涯畿内から出ることはなかったとされていますが、その名声は各地に広まり、日本の各地には行基が造ったとされる寺院や橋、温泉などの伝承が残っています。以前紹介した東京の御岳山にある御嶽神社も行基が創建したという伝承が残っています。

※御嶽神社は天平8年(736)に行基が創建し関東一の霊山となり、多くの修行僧が訪れたと伝えられている。

行基については別館で書いています。気になる方はこちらをどうぞ↓

【小話】奈良時代の名僧 行基 | 見知らぬ暮らしの一齣を (tabitsuzuri.com)

【小話】行基と知識 | 見知らぬ暮らしの一齣を (tabitsuzuri.com)

ついでに近鉄奈良駅の南には、昔は元興寺(世界遺産)の境内だった奈良町があります。

町家の残るいい場所で、昼間は食べ歩きや日本酒・クラフトビールの飲み歩きを楽しめるので、観光の際に立ち寄るのがお勧めです。

話を戻して、近鉄奈良駅から東大寺に向かう際に、坂道を上ります。

昔修学旅行で東大寺に行った時はバスに乗っていたので気づませんでしたが、東大寺は高台にあります。

東大寺の創建や参拝のポイント

東大寺の南大門を紹介する前に、東大寺の創建と参拝の際のポイントを簡単に書いておきます。

東大寺は南都六宗の一つ、華厳宗の大本山です。宇宙論とも言える壮大な仏の世界を教義とする観念的な仏教の宗派です。

東大寺の起源ですが、聖武天皇が若くして亡くなった皇太子を弔うために建立したお寺が始まりとされています。その後、大和の国の国分寺となり、743年に大仏建立の詔が出されその4年後に大仏が造られるようになると、その頃から東大寺と呼ばれるようになり、全国の国分寺を束ねる大寺院ました。

※728年:金鐘山寺(きんしょうさんじ)→741年:近光明寺(こんこうみょうじ)→749年頃:東大寺

東大寺の大仏殿は二度の兵火で焼失し、二回再建されています。一度目は平安時代の末期に平重衡が東大寺と興福寺の寺社勢力と戦った際に焼失し、鎌倉時代に再建されました。

※ 治承4年(1180年)に平重衡が南都焼討をし、興福寺の伽藍も焼かれた。

二度目は室町時代の末期に松永久秀が、三好三人衆と筒井順慶と戦った際に焼失し、江戸時代に再建されました。この時は鎌倉時代に再建された南大門は焼かれずに済みました。

※ 永禄10年(1567年)東大寺大仏殿の戦い(多聞山城の戦いとも呼ばれている)。松永久秀・三好義継と三好三人衆・筒井順慶・池田勝正らが戦った。

現在東大寺には、江戸時代に再建された大仏殿などの建物と、鎌倉時代に再建された南大門などの建物と、奈良時代の創建当初から残る建物が残っています。

東大寺に参拝する際は、それぞれの時代の建築様式を鑑賞したり、当時の時代背景を考えてみるのもおすすめかと思います。

※東大寺の創建は748頃とされ、752年に大仏が完成し、758年に大仏殿が完成した

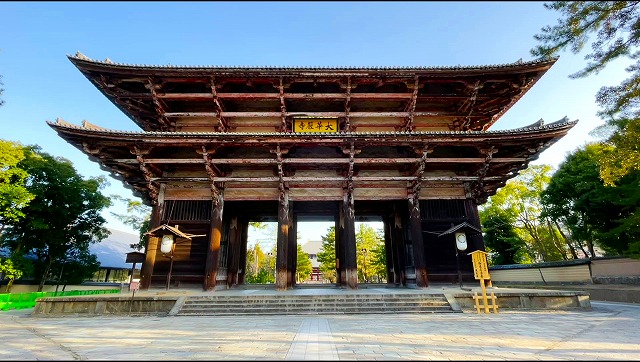

南大門

さて、南大門から参拝したいと思います。

東大寺の南大門は平安時代に大風で倒壊し(962年)、鎌倉時代に大仏殿が再建された際に一緒に再建されました。

その際、装飾にこだわった豪華な門にせず、少ない木材で短期間に組み立てる大仏様という宋の技術が用いられました。

※大仏様は天竺様とも呼ばれている

非常に効率の良い大仏様で建てたため、焼討から20年足らずで再建されたといわれています。

なぜ華やかさを捨てて工期の短縮をしたのかというと、資金難もあったのでしょうが、全国の国分寺の上に立ちそれらを護る特別なお寺だった東大寺の復興が急がれたからでした。

当時は社会が非常に不安定で、源平の争乱の前に疫病や大地震が起こり多くの人が亡くなりました。そして源平の戦いが始まると平重衡により大仏殿が焼かれ、養和の大飢饉が起こり、戦いは全国に広がり長期化し、更に多くの人が亡くなりました。

当時の人は、亡くなった沢山の霊が天災を引き起こし国を更に悪くすると恐れ、一早く死者の霊を供養し国を浄化しなければならないと考えました。そうした理由で東大寺の再建が急がれたのでした。

大仏殿は南都焼討の翌年に、まだ戦時中であるにもかかわらず再建が始められ、平氏が壇ノ浦で滅んだ5ヵ月後には大仏開眼が行われ、その5年後には大仏殿の上棟式が、さらに5年後には落慶式(らっけいしき)行われました。

※1180年(治承4年)平重衡の南都焼討で大仏殿が焼失

※1185年大仏開眼、1190年大仏殿の上棟式

※1195年大仏殿落慶式、1199年南大門の上棟

この鎌倉時代の再建に活躍したのが、重源でした。

宋に三度訪れた経験があり、東大寺復興の責任者になった時は既に60歳を超えていました。非常に精力的に活動したことが知られていますが、重源は宋の技術を一方的に取り入れるのではなく、日本の技術を混ぜ融合を図ったといいます。

また宋の人が仕切る現場に日本人を参加させ、積極的に新しい技術を取り入れさせたといいます。

※重源はお茶を日本に普及させた人物で知られる栄西と共に宋に留学したと言われれいる

大仏様の分かりやすい特徴が、天井が無いところです。

一般的には柱の上に組物を置きますが、大仏様では挿肘木と言うのですが、柱に組物を差し込んでいます。貫(ぬき)という横木も貫通させています。そうすることで細い木材で大きな建物を建てることができるのです。

直径1メートル近くある柱が屋根まで真っすぐ伸びています。こんな立派な木はどこから持って来たのでしょうか。大仏殿の柱の方は備前国や周防国から持って来たようですが、鎌倉時代には奈良周辺には大きな建物に使える木が既になくなっており、木材の選定や運搬に相当苦労したといいます。

※備前国:現在の岡山県東南部、兵庫県赤穂市、瀬戸内海の島の一部

周防国:現在の山口県

柱の高さは約19メートルあり、門は25メートルの高さがあります。

南大門は極力装飾を排除しているので華やかがなく、荒削りの美しさがある反面、寂しさや物足りなさも感じられます。そのためか、後の時代では大きな建物に大仏様が使われることは無くなっていきました。

しかし一見粗野に見えるこの南大門には、洗練された美しさがあり、また豪快さが感じられます。再建が急がれた当時の時代背景を想うと、この大仏様で建てられた南大門が素晴らしいものに思えます。

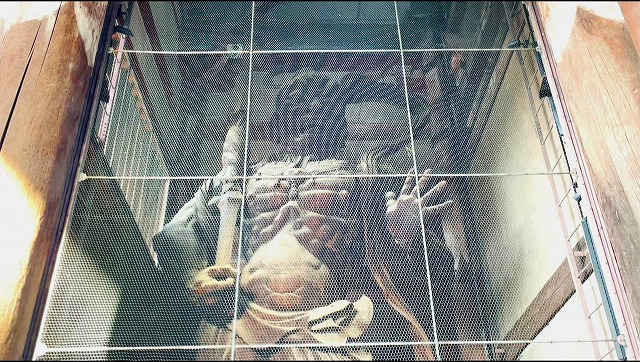

そして東大寺の南大門といえば、運慶・快慶の造った金剛力士像が有名です。

高さが約8.4メートルもあり、運慶・快慶を含む4人の大仏師とその配下にいる大工や彫り師が分担制でパーツを造り、それぞれの部品を組み合わせて造りました。

国内最大のこの仁王像は、一般的な阿像と吽像の配置が逆になっています。また普通は南を向いていますが、この像は向かい合っています。そしてなぜこれほど大きなものが造られたのか分かっていません。

華厳宗の広大な宇宙観を表しているからでしょうか。

たくさんの死者の霊から東大寺を守るためでしょうか。

両方あるような気がします。1180年に始まった源平の争乱は5年後の壇ノ浦の戦いで終わりましたが、1189年の奥州征伐を含めると約10年も戦乱が続いたことになります。それだけ多くの人が亡くなった時代背景もあるのではないでしょうか。

その期間は僅か69日間と言われています。

細かい部分も含めると3千点近くの部材があり、すべて檜を使っているのだそうです。

旅の後から知りましたが、南大門の柱にはいくつかの銃痕があるようです。永禄10年(1567年)の東大寺大仏殿の戦い(松永久秀・三好義継と三好三人衆・筒井順慶・池田勝正らが戦った)の際に火縄銃が使われ、その跡が残っているのです。

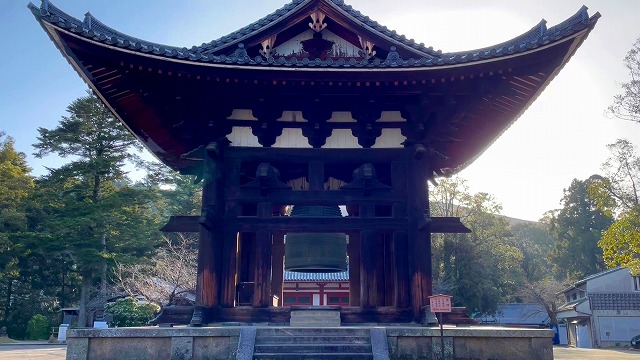

鐘楼

大仏殿の拝観時間まで時間があったので、先に二月堂を観に行きました。旅をした3月は、大仏殿に入れるのは8時からでした。

※4月~10月は7:30~17:30、11月〜3月は8:00~17:00

二月堂は大仏殿の東側にあります。

東大寺の敷地は24時間開放されているので、空気の澄んでいる早朝に散歩するのがおすすめです。夕暮れ時に歩くのも良さそうです。

石畳を歩き石段を上ると、鐘楼(しょうろう)が見えてきました。

高さが3.8メートルあり、鎌倉時代に再建されたもので、大仏様が取り入れられています。鐘は重さが26トンもあり、それを支えるために軒が反り返っているのが特徴です。

毎晩八時に撞かれるこの鐘は、旅の後から知りましたが、東大寺創建当初のものなのだそうです。1300年近くも前に作られた鐘の音を聴いておけばよかったと、旅が終わってから思いました。

※2/26~3/14は19時に撞かれ、3月1日~3月14日の修二会の期間は深夜1時にも撞かれる

鐘楼の近くには俊乗堂(しゅんじょうどう)があります。

俊乗(しゅんじょう)とは重源のことです。江戸時代に東大寺を再建した公慶が、重源の偉大な功績を讃え菩提を弔うために建てたお堂です。

その隣には江戸時代に造られた行基堂があります。

奈良時代の東大寺の建立に貢献した行基を文殊菩薩(もんじゅぼさつ)の化身として祀っているようです。

東大寺では奈良時代の創建に大きな功績を残した四人の人物を「四聖」として崇めていますが、行基もそのうちの一人に数えられています。

※四聖:聖武天皇・菩提僊那(ぼだいせんな)・行基・良弁

※菩提僊那(ぼだいせんな):東大寺大仏殿の廬舎那仏の開眼供養の際に導師を務めた僧。唐からの渡来僧。

※良弁:東大寺の前身となる金鐘山寺の僧。東大寺建立の功績により東大寺初の別当になる。

そしてこちらの赤い建物は鎌倉時代に建てられた念仏堂です。

屋根は江戸時代の元禄期に改修され、地蔵菩薩を祀っている建物のようです。

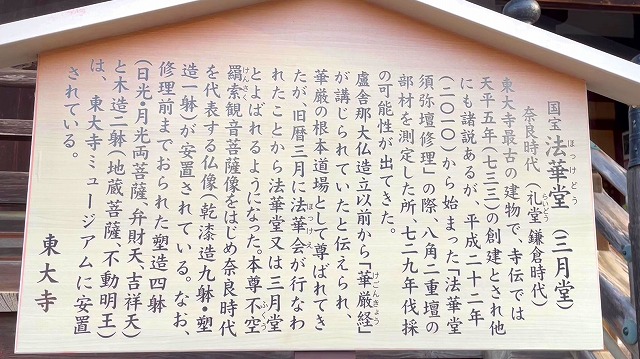

法華堂

そして更に石段を上がると二月堂と法華堂があります。

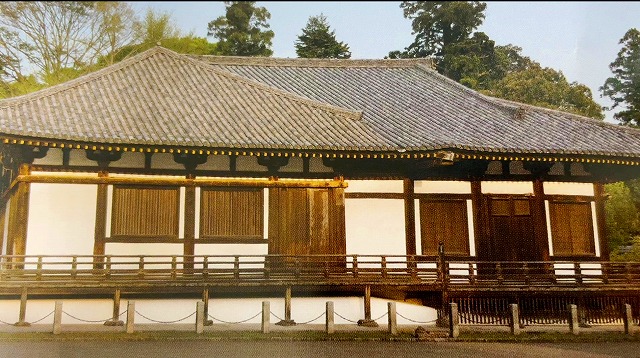

正面に見える変わった屋根の建物が法華堂です。これは元々別々だった建物をくっつけたため、このような形になっています。

向かって左の部分が奈良時代に造られた正堂(しょうどう)で、右の部分が鎌倉時代に造られた礼堂(らいどう)です。正堂は寄棟造、礼堂は入母屋造で、違う時代に造られ、屋根の形が異なる建物が融合しています。鎌倉時代の再建時に重源によって造られたようです。

この時はこの変わった屋根の良さが分かりませんでしたが、時代の違う建物を調和させている美しさが多くの参拝者から賞賛されています。

法華堂は天平5年(733年)の創建と伝えられ、東大寺で最古の建物です。旧暦3月に法華会(ほっけえ)が行われたため法華堂や三月堂と呼ばれていますが、元々は華厳宗の経典の華厳経が講じらた東大寺の根本道場だったようです。

※法華会とは、法華経を講説する法会

この時はまだ開いていなかったので、一旦他の建物を観てからまたここに戻ってきて参拝しましたが、素晴らしいお堂でした。

※法華堂の拝観時間は8:30~16:00

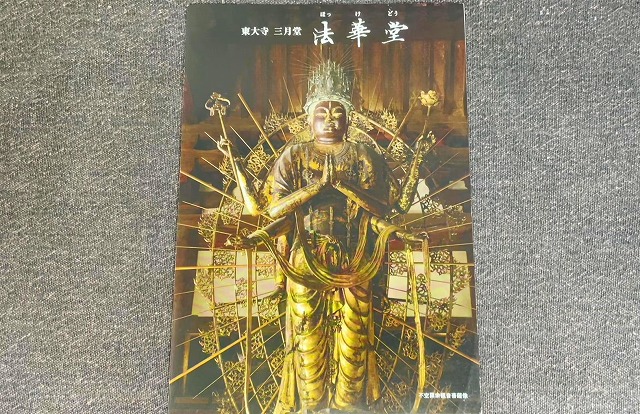

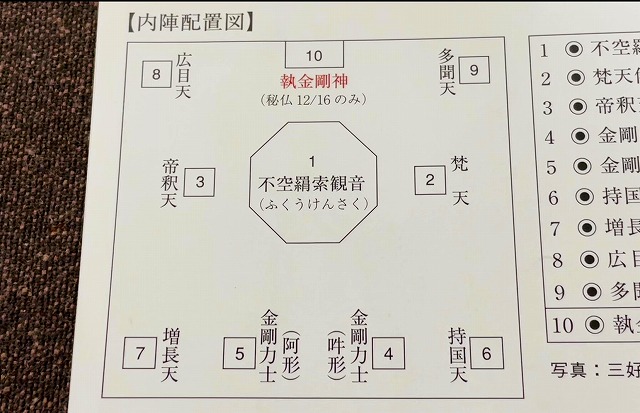

お堂の中にはご本尊の不空羂索観音立像(ふくうけんさくかんのんりゅうぞう)が安置されていて、その周りに8体の仏像が並んでいますが、そのすべてが奈良時代に造られた国宝です。

※12月16日のみ秘仏の執金剛神が祀られる

御本尊の両脇には梵天・帝釈天像が、前には阿像・吽像の金剛力士像が、

四隅には東西南北を護る四天王像が配置されています。

不空羂索観音の不空とは獲物を漏らさず獲ることを意味し、羂索とは漁で使う網を指しており、不空羂索観音は人々を漏らさず救う観音さまです。無病息災をはじめとした20もの御利益があり、十一面観音菩薩の倍の御利益があると信じられ、仏教が鎮護国家を担った奈良時代に不空羂索観音の信仰が流行したのだそうです。

お堂の中には腰を下ろせる畳の空間があり、そこで静かに奈良時代に造られた9体の像と向かい合うことができます。

二月堂

隣の二月堂を見てみましょう。二月堂は旧暦2月の修二会(しゅにえ)を行うために建てられたお堂です。現在の建物は江戸時代に造られたものです。

石段の手前の段に流水(りゅうすい)や亀甲(きっこう)、唐草(からくさ)の縁起のよい文様が刻まれています。

後から知りましたが、上の段にも青海波(せいがいは)や網代(あじろ)、菱(ひし)の文様があるようです。

手水舎(ちょうずや)の水は飲めるようです。これほど高台に流れる水は、昔はとても貴重だったのではないでしょうか。

絵馬を掛ける木には文政の元号が刻まれています。

文政年間:江戸時代の1818年~1830年。シーボルト事件が起きた時代。

フェートン号事件・ゴローニン事件が起きた文化年間と水野忠邦の天保改革の間の時代。

修二会とは過ぎ去った前年の穢れを祓い、来るべき新年の国家の平安や豊穣を祈る法要で、朝廷の保護を受けた南都七大寺(しちだいじ)を中心に奈良時代に盛んに行われた行事です。

※南都七大寺:東大寺・興福寺・元興寺・大安寺・西大寺・薬師寺・法隆寺

現在では3月1日より2週間にわたって行われていますが、元々は旧暦の2月1日から行われていたため、二月に修する法会という意味で「修二会」と呼ばれるようになったそうです。

※令和4年(2022)で1271回を数えたようです。

平重衡の南都焼討と松永久秀と筒井順慶との戦いで大仏殿が焼失した時も、修二会は行われ、天平勝宝(てんぴょうしょうほう)4年(752年)に始められて以来、途絶えることなく現在まで続けられています。

3月12日の深夜に観音さまにお供えする水を井戸から汲み上げる「お水取り」が行われ、またこの際に道明かりとして大きな松明(たいまつ)に火がともされる「お松明」は、東大寺を代表する行事として全国に知られています。

修二会の期間中は練行衆(れんぎょうしゅう)と呼ばれる11人の僧侶がお堂で行を行いますが、お堂の中を走り、額や両ひじ・両ひざを床につけて祈る五体投地を激しく行うようです。

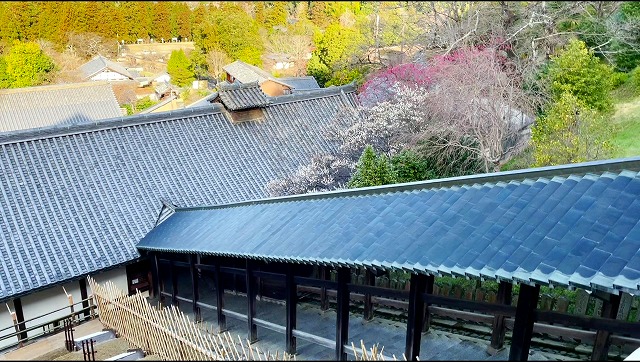

二月堂の中には入れませんが、舞台の上から大仏殿やその先にある奈良の市街地を見渡すことができます。ここから観える夜景も人気のようです。

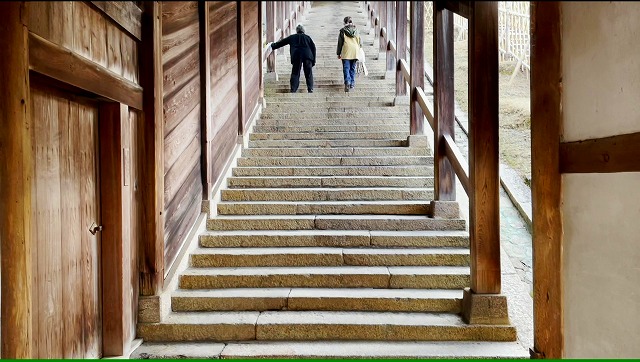

舞台の奥には雰囲気のいい階段状の回廊があります。

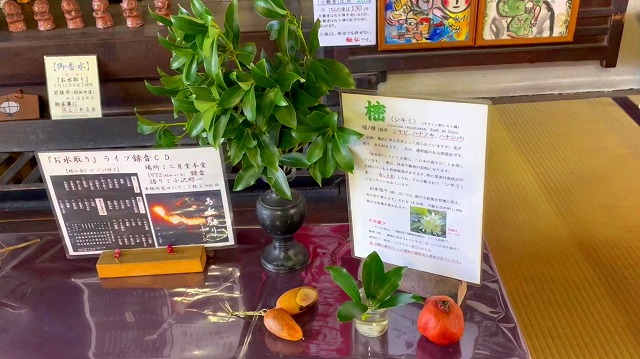

こちらも一旦他の建物を観てからまた戻ってきたのですが、その時、休憩所が開いていました。

中にはお松明で使われた杉の燃え差しのおすそ分けがありました。半紙などで巻き、水引きなどの紐で結び、厄除け、特に火災除けに玄関や台所などに下げるのがいいようです。また小さい葉を財布に入れておくと厄除けや金運アップにいいようです。

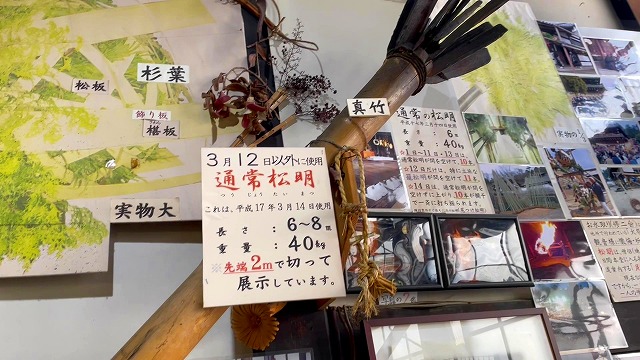

3月12日にだけ使われる籠松明を観ることができました。

先端の3メートルを切ったものが展示されていますが、法会で使われる時は長さが8メートル、重さが60キロあるようです。

こちらは通常で使われる松明で長さは6~8メートル重さ40キロのものを先端2メートルを切って展示しています。

仏前や墓前に供えるシキミの説明も勉強になりました。

抹香や線香の原料になるモクレン科の植物で、修二会の期間、シキミの五枚葉を祭壇にお供えし、14日間毎日取り替えるのだそうです。

※「抹香臭い(線香臭い、仏教くさい、坊主くさいの意)」という言葉はこの木の香りのことを指す

※株や果実に毒成分があり、「悪しき(あしき)実」とされ、それが略されて「シキミ」になったとされているらしい

階段状の回廊を歩いていたら地元の方から挨拶していただけましたが、こういうのは嬉しいものです。

こちらも早朝に参拝して散歩するのがおすすめの道です。

前日に訪れた唐招提寺の開山御廟にあった瓦土塀を、ここでも観ることができました。土の塀に瓦を入れることで水捌けが良くなり強度が増しています。

こちらの雰囲気のいい道は二月堂の裏参道といい、大仏殿の裏に繋がっています。

さて、大仏殿の拝観時間になったので、参拝してみたいと思います。

後半に続きます

コメント